Re: Cette semaine dans le journal de Spirou j'ai aimé...

Posté : dim. 19 oct. 2025 15:55

Numéro 4564 du 01/10/2025

Ici un aperçu du numéro: https://www.spirou.com/nouvelle-serie-seccotine/

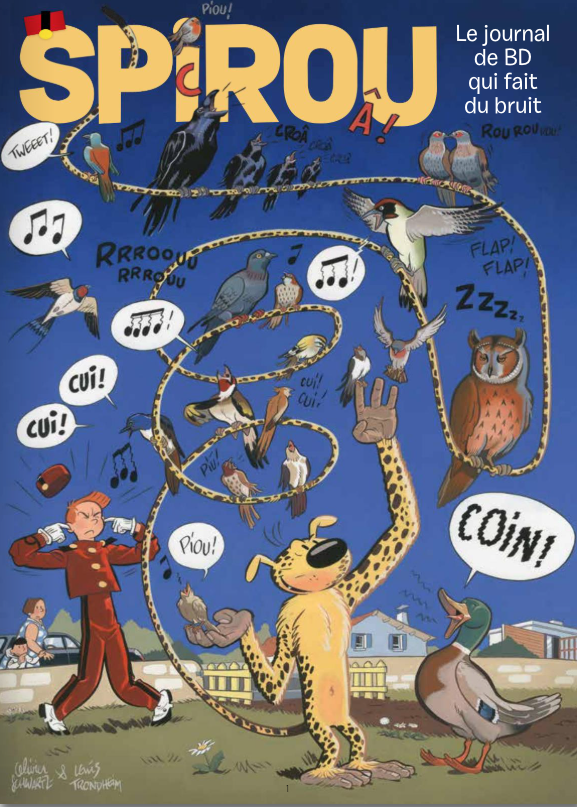

Cette semaine, Spirou joue au Moustique, le magazine réel fondé par les éditions Dupuis mais où sont censés travailler Fantasio et Seccotine et dont la fonction en tant que magazine de fiction est de fournir non pas tant des reportages que des scoops, et à ce titre réalise le tour de force et le gag d’en produire trois imbriqués: d'abord dans le dessin de couverture par Elric Dufau, la révélation par Seccotine de la raison du vol du Manneken-pis (l’équivalent bruxellois du vol de la Tour Eiffel chez Superdupont (par Gotlib, Lob et Al Coutelis) ou Fearless Fosdick (par Al Capp), puis, présentée par Spirou toujours sous la plume d’Elric Dufau, Seccotine passe du statut d’enquêteuse à celui d’enquêtée puisque l’on va apprendre pourquoi elle s’appelle ainsi, enfin page suivante dans Manoir à louer l’enfant abonné à Spirou s’apprete à révéler à une acheteuse en kiosque que “dans ce numéro on apprend que…” avant que son père l’interrompe.

L’histoire de Seccotine est introduite par une planche d’Elric Dufau sous forme de rappel de qui est Seccotine en fiction historicisée (grande reportrice à l’instar de Gerda Taro et qui comme elle officie sous pseudonyme, mais esthétiquement elles n’ont rien à voir, voir ici (attention lien politique) https://www.discogs.com/master/56788-Or ... Y1NDI3NQ== , en 1960 elle a réalisé un reportage sur les marsupilami, Fournier explique qu’il l’a abandonnée car il ne la supportait pas dès l’enfance, « elle devait être irritante », mais ajoute que c’était une erreur. Dans Et Franquin créa Lagaffe, Numa Sadoul fait la même remarque : « Elle est parfaitement imbuvable et désagréable », ce à quoi Franquin lui retorque à juste titre « Tu la trouves imbuvable ? Elle est plutôt intelligente. Mais tu t’identifies aux héros, voila pourquoi elle t’énerve. » Outre le fait que je ne l’ai jamais trouvée irritante, mais je suis d’une autre génération que Fournier et Sadoul, et n’ai jamais eu de réflexes de petit garçon qui refuse de jouer avec les filles, et ai encore moins gardé adulte ces réflexes, rappelons que lorsque Fournier reprit Spirou, Franquin lui-même n’avait plus utilisé Seccotine depuis plus de dix ans, et ce n’est pas la faute de Fournier si pour les repreneurs suivants de Spirou hériter de deux personnages féminins importants a été une trop lourde tâche...). Quant à l’histoire elle-même, regarder la couverture suffit pratiquement à se dispenser de la lire : Seccotine y retrouve le Manneken-pis dérobé par trois gamins, et on y apprend l’origine de son surnom (si l’on ne s’en était jamais douté, ce qui est bien improbable). Le seul point notable, surprenant, est que dans son travail de bureau elle s’y révèle une Gaston Lagaffe. Le dessin d’Elric est égal à lui-même, dans la lignée des suiveurs de Franquin pour Modeste et Pompon, Attanasio et Mittéï, mais soixante ans plus tard, et son encrage à la plume cracheuse ne fait pas illusion envers la vivacité du trait de Franquin. Par contre, le rendu des décors bruxellois de Thierry Capezzone transmettent une vraie ambiance. Je passe sur le fait que la tentative de transition avec La corne de rhinocéros dans l’explosion de la dernière case soit techniquement impossible, et je regrette juste que le personnage y soit totalement anecdotique, aux antipodes de celui animé par Franquin : exemplaire est à ce titre l’ultime scène de La corne de rhinocéros, où elle détourne un poudrier en un gadget d’espion, ce qui pour le résultat en fait une James Bond femelle l’année même de la création de l’agent secret, ce qui est déjà une extraordinaire saisie de l’air du temps, mais le détournement même de cet ultime artefact de la soi disant superficialité féminine et sa réappropriation la situe dans le même espace mental que des artistes telles que Tanaka Atsuko (Robe électrique, 1956), Lygia Clark (Bichos, depuis 1960), Dara Birnbaum (Technology/Transformation: Wonder Woman 1978-79), Louise Bourgeois (Araignées, Woven child) ou Annette Messager (Mes petites effigies, 1988). Fantasio et sa pipe et sa montre camouflant un appareil photo pour une même scène finale de Les pirates du silence n’en sera qu’une piètre réplique masculine deux ans plus tard (je fais un peu dans l’emphase en réaction à la platitude de ce On a volé le Manneken-pis).

Toute autre est l’esthétique promue dans Champignac Les années noires, qui joue dans le registre du leitmotiv wagnerien, avec les Ce n’est pas négociable et Pourquoi Orphée s’est-il retourné répétés à l’envie. Champignac y est par ailleurs dans ce dernier chapitre aussi un James Bond en son genre, traversant comme une fleur l’Asie du sud-est en guerre pour finir par une méditation romantique dans un jardin japonais au milieu d’élégantes grues alors que Nagasaki se fait atomiser. Par contre, je n’ai pas saisi pourquoi Champignac a été morose durant presque toute l’histoire, accablé par la perte de Blair, son amoureuse, alors que celle-ci l’accompagnait durant pratiquement chaque scène (quand ce n’était pas cette âme sœur de Rick - Richard Feynman) sous forme de fantôme : puisque Beka, les scénaristes, ont jugé bon d'utiliser Hiroshima et Nagasaki comme simple toile de fond pour leur tragédie sentimentale (ils ont tout de même osé mettre dans la bouche de leur personnage fantôme « Les morts ne veulent pas revenir, je suis bien là où je suis » alors qu’ils ont montré le bombardement de Nagasaki page précédente), ils auraient pu ébaucher des scènes sur les représentations de la perte des êtres aimés, sous formes d’ombres, de souvenirs, il y a des précédents (Hiroshima mon amour), ils n’ont pas été plus loin que la citation d’Einstein « l’énergie ne meurt jamais » (elle aussi répétée), ils sont restés en surface de leur sujet. Par contre, Etien a fait une intéressante représentation sale et rugueuse de l’explosion atomique, évitant l’écueil des explosions esthétiques que l’on voit trop souvent. Et, ce n’est pas la faute des auteurs, mais l’euphémisme de l’année va au résumé de l’histoire qui présente la deuxième guerre mondiale, la plus meurtrière de l’histoire, où ont eu lieu entre autres horreurs la Shoah et deux bombardements atomiques, comme « un contexte mondial tendu »...

Un chapitre que Bruno Dequier a du craindre un peu statique pour Louca, puisqu’il n’est fait que de dialogues, et pour lequel il a pour éviter cela multiplié les jeux graphiques (planche 41) et les cadrages excessifs (plongées complètes planches 43-44) et même un gag tendant vers le vulgaire avec un des personnages ambigüs (qui par la taille et les fréquentations semble un jeune gamin mais a pourtant un embryon de moustache), un chapitre ralenti donc, pour préparer ce qui va être la grande révélation de cette histoire dans le chapitre suivant. Révélation aussi dans ce troisième chapitre de l’histoire des sœurs Grémillet Le gardien de la forêt, sur la jeunesse de leur mère, tandis que les sœurs découvrent dans la forêt un très bel exemplaire de ces usines « chateaux de l’industrie » abondamment bâtis entre les XIXe et XXe siècles, avec une belle trouvaille graphique d’Alessandro Barbucci de l’avoir accolée à une falaise.

Seccotine apparaît de nouveau dans L’édito des Fabrice, où ils font se croiser la journaliste fictionnelle du Moustique avec un nouveau personnage, Alice, véritable secrétaire de rédaction de Spirou, (où quand des méta réalités se télescopent), ainsi que dans les Jeux de Liroy, dans En direct de la rédac, où son article sur la disparition du Manneken-pis est repris sous forme d’un articulet humoristique, et dans le dessin original de Tarrin pour la publicité pour Le trésor de San Inferno, l’aventure de Spirou et Fantasio classique (ou l’aventure classique de Spirou et Fantasio, les deux intitulés sont présents) de Trondheim et Tarrin où elle est représentée en arrière plan dans le rôle de fouineuse dans lequel l’on repoussée les auteurs.

Dans les gags, ceux de Pernille de Dav, Cyril Trichet et Esteban, de L’épée de bois de Jonathan Munoz et Anne-Claire Thibault-Jouvray, et Kahl et Pörth de Frantz Hofmann, Ced et Annelise, trois séries de fantaisie médiévale, sont assez réussis car basés sur les personnalités et les relations entre les personnages, avec une touche d’humour noir. Paul Martin et Manu Boisteau imaginent une convaincante représentation graphique du déni de réalité dans Titan inc., dans Les Fifiches du Proprofesseur et Des gens et inversement, Lécroart et Berth renouvellent des gags éculés, dans le strip Mauvaises graines, la dessinatrice Anne-Perrine Couet crée enfin des fleurs plus personnelles que celles qu’elle utilisait jusqu’ici, trop proches involontairement de Georgette, celle de Gally, qui fait par ailleurs une amusante Leçon de BD, mais il est dommage qu’elle nous gratifie d’une remarque littérale sur la littéralité des encadrés dans Blake et Mortimer, ratant leur dimension dramaturgique. Enfin, les strips de Bertschy pour Nelson sont ouvertement une publicité pour un album de compilation hors série de Nelson,et Dad apparaît autant d’une autre génération que les contempteurs de Seccotine lorsqu’il est effrayé et dégoûté par une araignée dans les toilettes, alors que sa fille la trouve mignonne. Dommage que Nob n’ait pas osé la représenter en gros plan telle que vue par Roxanne.

Une dernière publicité pour un album de Noël au Lombard pourrait sembler étrangement en avance s’il ne s’agissait d’une jolie idée d’un album de l’avent, donc à se procurer avant début décembre.

Ici un aperçu du numéro: https://www.spirou.com/nouvelle-serie-seccotine/

Cette semaine, Spirou joue au Moustique, le magazine réel fondé par les éditions Dupuis mais où sont censés travailler Fantasio et Seccotine et dont la fonction en tant que magazine de fiction est de fournir non pas tant des reportages que des scoops, et à ce titre réalise le tour de force et le gag d’en produire trois imbriqués: d'abord dans le dessin de couverture par Elric Dufau, la révélation par Seccotine de la raison du vol du Manneken-pis (l’équivalent bruxellois du vol de la Tour Eiffel chez Superdupont (par Gotlib, Lob et Al Coutelis) ou Fearless Fosdick (par Al Capp), puis, présentée par Spirou toujours sous la plume d’Elric Dufau, Seccotine passe du statut d’enquêteuse à celui d’enquêtée puisque l’on va apprendre pourquoi elle s’appelle ainsi, enfin page suivante dans Manoir à louer l’enfant abonné à Spirou s’apprete à révéler à une acheteuse en kiosque que “dans ce numéro on apprend que…” avant que son père l’interrompe.

L’histoire de Seccotine est introduite par une planche d’Elric Dufau sous forme de rappel de qui est Seccotine en fiction historicisée (grande reportrice à l’instar de Gerda Taro et qui comme elle officie sous pseudonyme, mais esthétiquement elles n’ont rien à voir, voir ici (attention lien politique) https://www.discogs.com/master/56788-Or ... Y1NDI3NQ== , en 1960 elle a réalisé un reportage sur les marsupilami, Fournier explique qu’il l’a abandonnée car il ne la supportait pas dès l’enfance, « elle devait être irritante », mais ajoute que c’était une erreur. Dans Et Franquin créa Lagaffe, Numa Sadoul fait la même remarque : « Elle est parfaitement imbuvable et désagréable », ce à quoi Franquin lui retorque à juste titre « Tu la trouves imbuvable ? Elle est plutôt intelligente. Mais tu t’identifies aux héros, voila pourquoi elle t’énerve. » Outre le fait que je ne l’ai jamais trouvée irritante, mais je suis d’une autre génération que Fournier et Sadoul, et n’ai jamais eu de réflexes de petit garçon qui refuse de jouer avec les filles, et ai encore moins gardé adulte ces réflexes, rappelons que lorsque Fournier reprit Spirou, Franquin lui-même n’avait plus utilisé Seccotine depuis plus de dix ans, et ce n’est pas la faute de Fournier si pour les repreneurs suivants de Spirou hériter de deux personnages féminins importants a été une trop lourde tâche...). Quant à l’histoire elle-même, regarder la couverture suffit pratiquement à se dispenser de la lire : Seccotine y retrouve le Manneken-pis dérobé par trois gamins, et on y apprend l’origine de son surnom (si l’on ne s’en était jamais douté, ce qui est bien improbable). Le seul point notable, surprenant, est que dans son travail de bureau elle s’y révèle une Gaston Lagaffe. Le dessin d’Elric est égal à lui-même, dans la lignée des suiveurs de Franquin pour Modeste et Pompon, Attanasio et Mittéï, mais soixante ans plus tard, et son encrage à la plume cracheuse ne fait pas illusion envers la vivacité du trait de Franquin. Par contre, le rendu des décors bruxellois de Thierry Capezzone transmettent une vraie ambiance. Je passe sur le fait que la tentative de transition avec La corne de rhinocéros dans l’explosion de la dernière case soit techniquement impossible, et je regrette juste que le personnage y soit totalement anecdotique, aux antipodes de celui animé par Franquin : exemplaire est à ce titre l’ultime scène de La corne de rhinocéros, où elle détourne un poudrier en un gadget d’espion, ce qui pour le résultat en fait une James Bond femelle l’année même de la création de l’agent secret, ce qui est déjà une extraordinaire saisie de l’air du temps, mais le détournement même de cet ultime artefact de la soi disant superficialité féminine et sa réappropriation la situe dans le même espace mental que des artistes telles que Tanaka Atsuko (Robe électrique, 1956), Lygia Clark (Bichos, depuis 1960), Dara Birnbaum (Technology/Transformation: Wonder Woman 1978-79), Louise Bourgeois (Araignées, Woven child) ou Annette Messager (Mes petites effigies, 1988). Fantasio et sa pipe et sa montre camouflant un appareil photo pour une même scène finale de Les pirates du silence n’en sera qu’une piètre réplique masculine deux ans plus tard (je fais un peu dans l’emphase en réaction à la platitude de ce On a volé le Manneken-pis).

Toute autre est l’esthétique promue dans Champignac Les années noires, qui joue dans le registre du leitmotiv wagnerien, avec les Ce n’est pas négociable et Pourquoi Orphée s’est-il retourné répétés à l’envie. Champignac y est par ailleurs dans ce dernier chapitre aussi un James Bond en son genre, traversant comme une fleur l’Asie du sud-est en guerre pour finir par une méditation romantique dans un jardin japonais au milieu d’élégantes grues alors que Nagasaki se fait atomiser. Par contre, je n’ai pas saisi pourquoi Champignac a été morose durant presque toute l’histoire, accablé par la perte de Blair, son amoureuse, alors que celle-ci l’accompagnait durant pratiquement chaque scène (quand ce n’était pas cette âme sœur de Rick - Richard Feynman) sous forme de fantôme : puisque Beka, les scénaristes, ont jugé bon d'utiliser Hiroshima et Nagasaki comme simple toile de fond pour leur tragédie sentimentale (ils ont tout de même osé mettre dans la bouche de leur personnage fantôme « Les morts ne veulent pas revenir, je suis bien là où je suis » alors qu’ils ont montré le bombardement de Nagasaki page précédente), ils auraient pu ébaucher des scènes sur les représentations de la perte des êtres aimés, sous formes d’ombres, de souvenirs, il y a des précédents (Hiroshima mon amour), ils n’ont pas été plus loin que la citation d’Einstein « l’énergie ne meurt jamais » (elle aussi répétée), ils sont restés en surface de leur sujet. Par contre, Etien a fait une intéressante représentation sale et rugueuse de l’explosion atomique, évitant l’écueil des explosions esthétiques que l’on voit trop souvent. Et, ce n’est pas la faute des auteurs, mais l’euphémisme de l’année va au résumé de l’histoire qui présente la deuxième guerre mondiale, la plus meurtrière de l’histoire, où ont eu lieu entre autres horreurs la Shoah et deux bombardements atomiques, comme « un contexte mondial tendu »...

Un chapitre que Bruno Dequier a du craindre un peu statique pour Louca, puisqu’il n’est fait que de dialogues, et pour lequel il a pour éviter cela multiplié les jeux graphiques (planche 41) et les cadrages excessifs (plongées complètes planches 43-44) et même un gag tendant vers le vulgaire avec un des personnages ambigüs (qui par la taille et les fréquentations semble un jeune gamin mais a pourtant un embryon de moustache), un chapitre ralenti donc, pour préparer ce qui va être la grande révélation de cette histoire dans le chapitre suivant. Révélation aussi dans ce troisième chapitre de l’histoire des sœurs Grémillet Le gardien de la forêt, sur la jeunesse de leur mère, tandis que les sœurs découvrent dans la forêt un très bel exemplaire de ces usines « chateaux de l’industrie » abondamment bâtis entre les XIXe et XXe siècles, avec une belle trouvaille graphique d’Alessandro Barbucci de l’avoir accolée à une falaise.

Seccotine apparaît de nouveau dans L’édito des Fabrice, où ils font se croiser la journaliste fictionnelle du Moustique avec un nouveau personnage, Alice, véritable secrétaire de rédaction de Spirou, (où quand des méta réalités se télescopent), ainsi que dans les Jeux de Liroy, dans En direct de la rédac, où son article sur la disparition du Manneken-pis est repris sous forme d’un articulet humoristique, et dans le dessin original de Tarrin pour la publicité pour Le trésor de San Inferno, l’aventure de Spirou et Fantasio classique (ou l’aventure classique de Spirou et Fantasio, les deux intitulés sont présents) de Trondheim et Tarrin où elle est représentée en arrière plan dans le rôle de fouineuse dans lequel l’on repoussée les auteurs.

Dans les gags, ceux de Pernille de Dav, Cyril Trichet et Esteban, de L’épée de bois de Jonathan Munoz et Anne-Claire Thibault-Jouvray, et Kahl et Pörth de Frantz Hofmann, Ced et Annelise, trois séries de fantaisie médiévale, sont assez réussis car basés sur les personnalités et les relations entre les personnages, avec une touche d’humour noir. Paul Martin et Manu Boisteau imaginent une convaincante représentation graphique du déni de réalité dans Titan inc., dans Les Fifiches du Proprofesseur et Des gens et inversement, Lécroart et Berth renouvellent des gags éculés, dans le strip Mauvaises graines, la dessinatrice Anne-Perrine Couet crée enfin des fleurs plus personnelles que celles qu’elle utilisait jusqu’ici, trop proches involontairement de Georgette, celle de Gally, qui fait par ailleurs une amusante Leçon de BD, mais il est dommage qu’elle nous gratifie d’une remarque littérale sur la littéralité des encadrés dans Blake et Mortimer, ratant leur dimension dramaturgique. Enfin, les strips de Bertschy pour Nelson sont ouvertement une publicité pour un album de compilation hors série de Nelson,et Dad apparaît autant d’une autre génération que les contempteurs de Seccotine lorsqu’il est effrayé et dégoûté par une araignée dans les toilettes, alors que sa fille la trouve mignonne. Dommage que Nob n’ait pas osé la représenter en gros plan telle que vue par Roxanne.

Une dernière publicité pour un album de Noël au Lombard pourrait sembler étrangement en avance s’il ne s’agissait d’une jolie idée d’un album de l’avent, donc à se procurer avant début décembre.