Re: Cette semaine dans le journal de Spirou j'ai aimé...

Posté : lun. 1 sept. 2025 17:08

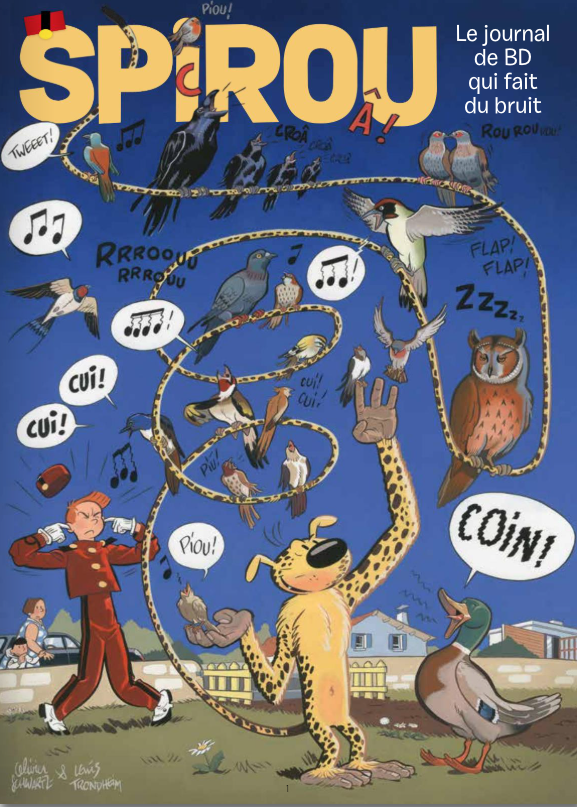

Numéro 4559 du 27/08/2025

Ici un aperçu du numéro: https://www.spirou.com/un-retour-phenomenal-pour-louca/

Louca surgit littéralement de la couverture, bousculant les lettres du nom du magazine, pour son retour où on l’avait laissé, s’apprétant à disputer les prolongations d’un match de qualification, alors qu’il vient de revenir d’Asie avec des sortes de super pouvoirs dont on avait eu un aperçu à la fin de l’épisode précédent, une super vitesse et un don de précience, pouvoirs qui, exprimés, justifient pleinement l’utilisation intense, héritée des mangas, que fait le dessinateur Bruno Dequier des lignes de vitesse et des angles de vue alambiqués, alors qu’auparavant leur excès a beaucoup été prétexte à gags (ce qui est bien sûr encore également le cas, planche 8). De plus, Yoann Guillot, le coloriste de Louca et de Frnck entre autres, explique dans Bienvenue dans mon atelier que la coloration des traits donne un côté doux, cartoon et vivant (technique de coloriage également utilisée par Feroumont, qui travaille lui aussi dans l’animation, pour de mêmes effets). Ce sont donc des techniques venues de différents domaines visuels qui contribuent à donner à la série Louca son caractère. Tyst dans ses Jeux, en présentant l’équipe de foot de Louca dans les vestiaire, s ‘amuse à prendre le contre pied du dynamisme marqueur de la série, et le foot est l’occasion d’un bon gag dans l’illustration du bon d’abonnement par Cromheecke et Thiriet. Par ailleurs, au niveau de l’animation du journal, la présentation de ce nouvel épisode de Louca est faite par une imitation de revue de sport, ce qui, avec le Fanbrice, donne deux faux magazines à l’intérieur du Spirou. Fanbrice dont c’est le dernier numéro, ce qui signifierait que la tournée des Fabrice s’achèverait ? Leur ultime concert, l’animation d’un pot de départ à la retraite, serait donc celui qui leur aurait enfin offert un cadre à la mesure de leur talent. Un signe de leur retour à L’édito est que celui-ci a de nouveau été fait par Fabcaro et Fabrice Erre, montrant une rédaction bien calme, au point de regretter les Fabrice et songer à leur demander de revenir.

Dans le deuxième chapitre de Champignac, Les années noires, Beka et Etien mettent en scène deux anecdotes du physicien Richard Feyman que l’écrivain chilien Benjamín Labatut a également utilisées dans son roman Maniac, mais il est amusant que les propositions soient inversées dans les deux œuvres. Labatut, faisant parler Feynman, écrit (citation un peu longue): « J’ai repéré un trou dans la haute clôture en barbelés qui entourait le site. Il se trouve que des ouvriers, qui en avaient marre de devoir marcher jusqu’au portail d’entrée, avaient découpé le grillage avec des tenailles. Alors moi, je sortais par ce trou et je revenais par l’entrée principale, puis je retraversais tout le site pour ressortir par ce trou, avant de rentrer à nouveau par le portail. Je n’arrêtais plus de faire ça, jusqu’à ce que les gardes menacent de m’envoyer au trou, parce qu’ils n’arrivaient pas à comprendre comment je m’y prenais, comment je pouvais rentrer sans arrêt par le portail sans jamais franchir le checkpoint dans l’autre sens. Et puis cette huile me convoque dans son bureau, un abruti de lieutenant qui me fait asseoir et demande : « Mr. Feynman, vous trouvez ça drôle ? », et moi j’ai répondu : « Non ! Il y a un foutu trou dans la clôture ! Ça fait des semaines que je le répète, mais personne ne m’écoute ! » Bref, ce genre de trucs. C’est à ça que je consacrais mon temps libre, à faire ces bêtises-là. Je rendais fous les censeurs, aussi. Parce que notre courrier était vérifié, vous savez. Et avec mon épouse, nous avions notre petit jeu, qui durait depuis des années. Dans ses lettres, elle m’envoyait des messages codés, et il fallait que je les déchiffre, vous comprenez ? Donc je me retrouve de nouveau convoqué à leur bureau, et ils me demandent : « Que signifie ce message, Mr. Feynman ? » – en montrant du doigt une des lettres d’Arline –, et moi je leur réponds : « Je ne sais pas ce qu’il signifie ! » Là, ils me font : « Comment ça, vous ne savez pas ! » Je leur explique que je ne sais pas car il s’agit d’un message codé. Ils me demandent la clé du code, et je leur dis : « Ben justement, je ne l’ai pas encore trouvée ! » Alors ils me font : « Dites à votre femme de vous envoyer la clé avec ces messages codés », mais je refuse, parce que je ne voulais pas avoir la clé, moi ! Je voulais deviner tout seul ! Ça a continué comme ça pendant deux ou trois semaines, jusqu’à ce que nous trouvions un arrangement : Arline enverrait la clé avec les messages codés et les censeurs la retireraient avant de me remettre les enveloppes. Ça n’a pas duré bien longtemps. Un jour, nous avons tous reçu une note officielle : LES MESSAGES CODÉS SONT STRICTEMENT INTERDITS. À ce moment-là, j’avais tellement l’habitude de me débrouiller avec les censeurs que j’ai commencé à me faire un peu d’argent en expliquant à mes collègues ce qui pouvait passer et ce qui ne passerait pas. Ensuite, je pariais cet argent sur nos parties de go. Et comme en général je gagnais, ça doublait mes gains. » Alors que dans Les années noires, Feynman sort par la porte du camp et rentre par le grillage, et c’est lui qui envoie les messages codés à sa femme. Personnellement, je trouve la réplique de Feyman dans le roman selon laquelle il ne peut communiquer la clé du code parce que justement le but est de la lui faire trouver plus amusante que le dialogue des Beka, mais il est vrai que l’humour n’est pas leur fort. Quant à l’autre anecdote, j’ignore ce que disent les sources, mais il est possible que graphiquement, et narrativement, par rapport à l’état d’esprit de Champignac, il était mieux de faire entrer Feynman par le grillage que de l’en faire sortir. Accessoirement, on retrouve également dans le roman, de la bouche de Feynman, les soupçons émis par Champignac dans le chapitre précédent : « Tout était top-secret, mais un peu absurde aussi, à vrai dire. Car comment cacher le fait qu’un si grand nombre de scientifiques se rendent d’un seul coup au Nouveau-Mexique ? Depuis les quatre coins des États-Unis, et pas seulement – de grands chercheurs venus d’Europe, aussi», ainsi que le professeur Sprtschk, que Champignac aurait fait sortir d’Allemagne, à l’instar de Von Neumann, le personnage principal du roman, l’a fait pour des collègues européens à lui. Cela montre bien qu’un personnage de fiction est toujours un composé d’imagination et de plusieurs personnes réelles (même si l’une prédomine). Par ailleurs, ce qui fait qualifier le style d’Etien de semi réaliste est particulièrement visible dans ce chapitre : les corps et décors sont représentés de manière réaliste, soit assez photographique (il n’est que de voir la différence entre le désert du Nouveau Mexique, ses roches et ses cactus ici, et celui mexicain de Fabrice Tarrin quelques pages plus loin), les têtes des personnages sont légèrement caricaturées, et les personnages repris de Franquin le sont bien plus, comme Sprtschk ou Champignac. Et pourtant, Etien y a étalonné les personnages pour harmoniser l’ensemble : dans l’historiette Nature vivante qu’il avait réalisée pour le Spirou 4432-33, son Champignac y était bien plus proche de celui de Franquin, les proportions de son corps et son visage y étaient bien plus déformées. La vraie aventure arrive enfin dans cet avant dernier chapitre de Spirou et Fantasio, qui les voit, suite à un éboulement, prisonniers dans une grotte et essayer de s’en sortir avec les moyens du bord et l’aide de l’ex faux méchant qui n’est finalement qu’un homme à la morale un peu trop rigoureuse, et dont les connaissances de l’environnement se révèlent précieuses pour mettre en pratique les idées de Spirou. Et puisque le Marsupilami, après s’être stupidement fait piquer par un scorpion dans le chapitre précédent, est de nouveau ridiculisé par Trondheim et Tarrin, s’endormant dans une pose grotesque alors que Seccotine s’attendait à ce qu’il sauve les héros, ce pourrait finalement être le rigoriste Rodrigo le deus ex machina de l’histoire.

Lisa Mandel et Pochep reviennent avec leurs personnages apparus dans le spécial été pour une histoire de quatre pages à la mer aux rebondissements délirants, et Moog et Bernstein appliquent avec la fausse naïveté de Willy Woob le sens de lecture et la mise en page des mangas sur leurs deux pages de strips, qui en sont perturbés de façon aussi bien vue qu’amusante. Si Spirou est traditionnellement emblématique du style gros nez, deux séries de ce numéro en prennent le contre-pied, Working dead et Otaku, où les nez sont presque toujours totalement absents (dans Working dead, si cela s’explique chez les zombies, Greg l’humain et sa compagne en sont également dépourvus la plupart du temps). Le fait que dans les deux cas il s’agisse de dessinatrices, Maria-Praz et Stella Lory, pourrait n’être pas totalement étranger à cette esthétique, si l’on considère la façon dont un critique (Frémion dans son livre sur Reiser dans la collection Graffiti? Pas sûr du tout. Impossible de retrouver où j’avais lu ça) qualifiait le gros nez des hommes de Reiser par rapport au petit nez des femmes d’appendice sexuel, de pif paf. À propos de sexualité, la réplique dans Working dead où un zombie répond a une demande de question par la blague bien connue «ça dépend, c’est d’ordre sexuel ? », si elle est amusante dans ce contexte, risque fort d’exclure une grande partie du lectorat trop jeune pour comprendre l’allusion. Manu Boisteau et Paul Martin se retrouvent en photo dans un amusant Tuto dessiné de deux personnages de Titan inc. qui s’y disputent comme dans leur série, série où un nouveau personnage fait son apparition, un perroquet médium...On ne compte plus dans Spirou, de Mélusine à Pernille, les séries de gags sur des personnages de moyen-âge de fantaisie allant à l’école, mais la dernière venue, L’épée de bois, ou Comment devenir tueur de dragon, de Jonathan Munoz (scénario et dessin) et Anne-Claire Thibault Jouvray (couleurs, dont en partie sur les traits, comme cela se fait donc de plus en plus) à un je-ne-sais-quoi qui commence à la sortir du lot. De bons gags encore dans les quatre séries de La pause cartoon, de Lécroart, Berth (ou l’absurdité de l’écologie comme mode), Tom (un retour aux débuts de Fish n chips, qui parlaient d’art contemporain, avec cette fois un télescopage entre land art et art culinaire) et Dino. Pour finir ce numéro, Dad commence à faire des cauchemards sur la notoriété du chien Mouf sur les réseaux sociaux (cela va mal se terminer pour l’un ou l’autre), et une publicité pour la série jeunesse écolo animalière didactique de Miss Prickly (cela la change de sa précédente série, Mortelle Adèle) et Kid toussaint, Animal Jack, où ce petit garçon aux pouvoirs magiques croise l’ancien mythe du Tibet, le Yeti, et le nouveau, la panthère des neiges.

Ici un aperçu du numéro: https://www.spirou.com/un-retour-phenomenal-pour-louca/

Louca surgit littéralement de la couverture, bousculant les lettres du nom du magazine, pour son retour où on l’avait laissé, s’apprétant à disputer les prolongations d’un match de qualification, alors qu’il vient de revenir d’Asie avec des sortes de super pouvoirs dont on avait eu un aperçu à la fin de l’épisode précédent, une super vitesse et un don de précience, pouvoirs qui, exprimés, justifient pleinement l’utilisation intense, héritée des mangas, que fait le dessinateur Bruno Dequier des lignes de vitesse et des angles de vue alambiqués, alors qu’auparavant leur excès a beaucoup été prétexte à gags (ce qui est bien sûr encore également le cas, planche 8). De plus, Yoann Guillot, le coloriste de Louca et de Frnck entre autres, explique dans Bienvenue dans mon atelier que la coloration des traits donne un côté doux, cartoon et vivant (technique de coloriage également utilisée par Feroumont, qui travaille lui aussi dans l’animation, pour de mêmes effets). Ce sont donc des techniques venues de différents domaines visuels qui contribuent à donner à la série Louca son caractère. Tyst dans ses Jeux, en présentant l’équipe de foot de Louca dans les vestiaire, s ‘amuse à prendre le contre pied du dynamisme marqueur de la série, et le foot est l’occasion d’un bon gag dans l’illustration du bon d’abonnement par Cromheecke et Thiriet. Par ailleurs, au niveau de l’animation du journal, la présentation de ce nouvel épisode de Louca est faite par une imitation de revue de sport, ce qui, avec le Fanbrice, donne deux faux magazines à l’intérieur du Spirou. Fanbrice dont c’est le dernier numéro, ce qui signifierait que la tournée des Fabrice s’achèverait ? Leur ultime concert, l’animation d’un pot de départ à la retraite, serait donc celui qui leur aurait enfin offert un cadre à la mesure de leur talent. Un signe de leur retour à L’édito est que celui-ci a de nouveau été fait par Fabcaro et Fabrice Erre, montrant une rédaction bien calme, au point de regretter les Fabrice et songer à leur demander de revenir.

Dans le deuxième chapitre de Champignac, Les années noires, Beka et Etien mettent en scène deux anecdotes du physicien Richard Feyman que l’écrivain chilien Benjamín Labatut a également utilisées dans son roman Maniac, mais il est amusant que les propositions soient inversées dans les deux œuvres. Labatut, faisant parler Feynman, écrit (citation un peu longue): « J’ai repéré un trou dans la haute clôture en barbelés qui entourait le site. Il se trouve que des ouvriers, qui en avaient marre de devoir marcher jusqu’au portail d’entrée, avaient découpé le grillage avec des tenailles. Alors moi, je sortais par ce trou et je revenais par l’entrée principale, puis je retraversais tout le site pour ressortir par ce trou, avant de rentrer à nouveau par le portail. Je n’arrêtais plus de faire ça, jusqu’à ce que les gardes menacent de m’envoyer au trou, parce qu’ils n’arrivaient pas à comprendre comment je m’y prenais, comment je pouvais rentrer sans arrêt par le portail sans jamais franchir le checkpoint dans l’autre sens. Et puis cette huile me convoque dans son bureau, un abruti de lieutenant qui me fait asseoir et demande : « Mr. Feynman, vous trouvez ça drôle ? », et moi j’ai répondu : « Non ! Il y a un foutu trou dans la clôture ! Ça fait des semaines que je le répète, mais personne ne m’écoute ! » Bref, ce genre de trucs. C’est à ça que je consacrais mon temps libre, à faire ces bêtises-là. Je rendais fous les censeurs, aussi. Parce que notre courrier était vérifié, vous savez. Et avec mon épouse, nous avions notre petit jeu, qui durait depuis des années. Dans ses lettres, elle m’envoyait des messages codés, et il fallait que je les déchiffre, vous comprenez ? Donc je me retrouve de nouveau convoqué à leur bureau, et ils me demandent : « Que signifie ce message, Mr. Feynman ? » – en montrant du doigt une des lettres d’Arline –, et moi je leur réponds : « Je ne sais pas ce qu’il signifie ! » Là, ils me font : « Comment ça, vous ne savez pas ! » Je leur explique que je ne sais pas car il s’agit d’un message codé. Ils me demandent la clé du code, et je leur dis : « Ben justement, je ne l’ai pas encore trouvée ! » Alors ils me font : « Dites à votre femme de vous envoyer la clé avec ces messages codés », mais je refuse, parce que je ne voulais pas avoir la clé, moi ! Je voulais deviner tout seul ! Ça a continué comme ça pendant deux ou trois semaines, jusqu’à ce que nous trouvions un arrangement : Arline enverrait la clé avec les messages codés et les censeurs la retireraient avant de me remettre les enveloppes. Ça n’a pas duré bien longtemps. Un jour, nous avons tous reçu une note officielle : LES MESSAGES CODÉS SONT STRICTEMENT INTERDITS. À ce moment-là, j’avais tellement l’habitude de me débrouiller avec les censeurs que j’ai commencé à me faire un peu d’argent en expliquant à mes collègues ce qui pouvait passer et ce qui ne passerait pas. Ensuite, je pariais cet argent sur nos parties de go. Et comme en général je gagnais, ça doublait mes gains. » Alors que dans Les années noires, Feynman sort par la porte du camp et rentre par le grillage, et c’est lui qui envoie les messages codés à sa femme. Personnellement, je trouve la réplique de Feyman dans le roman selon laquelle il ne peut communiquer la clé du code parce que justement le but est de la lui faire trouver plus amusante que le dialogue des Beka, mais il est vrai que l’humour n’est pas leur fort. Quant à l’autre anecdote, j’ignore ce que disent les sources, mais il est possible que graphiquement, et narrativement, par rapport à l’état d’esprit de Champignac, il était mieux de faire entrer Feynman par le grillage que de l’en faire sortir. Accessoirement, on retrouve également dans le roman, de la bouche de Feynman, les soupçons émis par Champignac dans le chapitre précédent : « Tout était top-secret, mais un peu absurde aussi, à vrai dire. Car comment cacher le fait qu’un si grand nombre de scientifiques se rendent d’un seul coup au Nouveau-Mexique ? Depuis les quatre coins des États-Unis, et pas seulement – de grands chercheurs venus d’Europe, aussi», ainsi que le professeur Sprtschk, que Champignac aurait fait sortir d’Allemagne, à l’instar de Von Neumann, le personnage principal du roman, l’a fait pour des collègues européens à lui. Cela montre bien qu’un personnage de fiction est toujours un composé d’imagination et de plusieurs personnes réelles (même si l’une prédomine). Par ailleurs, ce qui fait qualifier le style d’Etien de semi réaliste est particulièrement visible dans ce chapitre : les corps et décors sont représentés de manière réaliste, soit assez photographique (il n’est que de voir la différence entre le désert du Nouveau Mexique, ses roches et ses cactus ici, et celui mexicain de Fabrice Tarrin quelques pages plus loin), les têtes des personnages sont légèrement caricaturées, et les personnages repris de Franquin le sont bien plus, comme Sprtschk ou Champignac. Et pourtant, Etien y a étalonné les personnages pour harmoniser l’ensemble : dans l’historiette Nature vivante qu’il avait réalisée pour le Spirou 4432-33, son Champignac y était bien plus proche de celui de Franquin, les proportions de son corps et son visage y étaient bien plus déformées. La vraie aventure arrive enfin dans cet avant dernier chapitre de Spirou et Fantasio, qui les voit, suite à un éboulement, prisonniers dans une grotte et essayer de s’en sortir avec les moyens du bord et l’aide de l’ex faux méchant qui n’est finalement qu’un homme à la morale un peu trop rigoureuse, et dont les connaissances de l’environnement se révèlent précieuses pour mettre en pratique les idées de Spirou. Et puisque le Marsupilami, après s’être stupidement fait piquer par un scorpion dans le chapitre précédent, est de nouveau ridiculisé par Trondheim et Tarrin, s’endormant dans une pose grotesque alors que Seccotine s’attendait à ce qu’il sauve les héros, ce pourrait finalement être le rigoriste Rodrigo le deus ex machina de l’histoire.

Lisa Mandel et Pochep reviennent avec leurs personnages apparus dans le spécial été pour une histoire de quatre pages à la mer aux rebondissements délirants, et Moog et Bernstein appliquent avec la fausse naïveté de Willy Woob le sens de lecture et la mise en page des mangas sur leurs deux pages de strips, qui en sont perturbés de façon aussi bien vue qu’amusante. Si Spirou est traditionnellement emblématique du style gros nez, deux séries de ce numéro en prennent le contre-pied, Working dead et Otaku, où les nez sont presque toujours totalement absents (dans Working dead, si cela s’explique chez les zombies, Greg l’humain et sa compagne en sont également dépourvus la plupart du temps). Le fait que dans les deux cas il s’agisse de dessinatrices, Maria-Praz et Stella Lory, pourrait n’être pas totalement étranger à cette esthétique, si l’on considère la façon dont un critique (Frémion dans son livre sur Reiser dans la collection Graffiti? Pas sûr du tout. Impossible de retrouver où j’avais lu ça) qualifiait le gros nez des hommes de Reiser par rapport au petit nez des femmes d’appendice sexuel, de pif paf. À propos de sexualité, la réplique dans Working dead où un zombie répond a une demande de question par la blague bien connue «ça dépend, c’est d’ordre sexuel ? », si elle est amusante dans ce contexte, risque fort d’exclure une grande partie du lectorat trop jeune pour comprendre l’allusion. Manu Boisteau et Paul Martin se retrouvent en photo dans un amusant Tuto dessiné de deux personnages de Titan inc. qui s’y disputent comme dans leur série, série où un nouveau personnage fait son apparition, un perroquet médium...On ne compte plus dans Spirou, de Mélusine à Pernille, les séries de gags sur des personnages de moyen-âge de fantaisie allant à l’école, mais la dernière venue, L’épée de bois, ou Comment devenir tueur de dragon, de Jonathan Munoz (scénario et dessin) et Anne-Claire Thibault Jouvray (couleurs, dont en partie sur les traits, comme cela se fait donc de plus en plus) à un je-ne-sais-quoi qui commence à la sortir du lot. De bons gags encore dans les quatre séries de La pause cartoon, de Lécroart, Berth (ou l’absurdité de l’écologie comme mode), Tom (un retour aux débuts de Fish n chips, qui parlaient d’art contemporain, avec cette fois un télescopage entre land art et art culinaire) et Dino. Pour finir ce numéro, Dad commence à faire des cauchemards sur la notoriété du chien Mouf sur les réseaux sociaux (cela va mal se terminer pour l’un ou l’autre), et une publicité pour la série jeunesse écolo animalière didactique de Miss Prickly (cela la change de sa précédente série, Mortelle Adèle) et Kid toussaint, Animal Jack, où ce petit garçon aux pouvoirs magiques croise l’ancien mythe du Tibet, le Yeti, et le nouveau, la panthère des neiges.